Hier ist eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten erlebniswissenschaftlichen Erkenntnisse. Inklusive Querverweise auf Originalliteratur (Literaturzitate siehe Ende des Artikels):

- Die physiologische Grundlage des Erlebens sind Zellen, die sich gegenseitig koordinieren und sich zu vorübergehenden Interaktionsgemeinschaften zusammenschließen. Eine erste Formulierung dieser Ensembletheorie findet man bei dem amerikanischen Psychologen Donald Hebb (2002).

- Es gibt zwei Formen zellulärer Koordination, die unterschiedliche Elementarprozesse generieren: humorale Koordination, bei der sich Zellen mittels Molekülen koordinieren, die sie über die Körperflüssigkeiten austauschen; und neuronale Koordination, bei der ein spezieller Zelltyp, die Nervenzelle als Verbindung fungiert. Sowohl humorale als auch neuronale Koordinationen bewirken temporäre Interaktionsmuster, die den spezifischen Erlebnisinhalten – einzelne Wahrnehmungen, einzelne Gedanken, einzelne Gefühle etc. – zugrunde liegen.

- Humorale Koordinationen sind die generative Grundlage des emotionalen Erlebens (Roth, 2001). Als globales Geschehen bewirken sie ebensolche Zustandswechsel, die in der Innenschau als Empfindungen und Gefühle zutage treten; Freude, Angst, Neugier, Liebe, Hass etc.

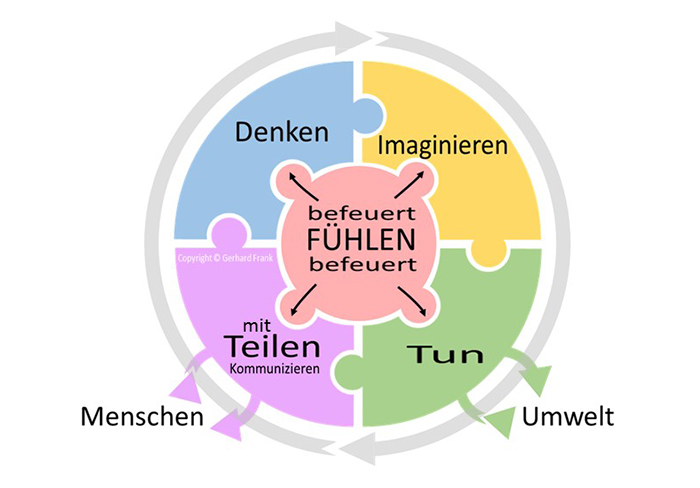

- Die deutlich rascheren neuronalen Koordinationen der Nervenzellen, die im Millisekunden-Takt feuern, sorgen für rasche Zustandswechsel und sind die Grundlage weiterer Elementarprozesse, die im Wacherleben permanent nebeneinander auftreten, ohne vom Gesunden verwechselt zu werden: sinnliches, sensomotorisches Wahrnehmen und Tun (sensomotorisch, weil dabei stets sensorische und motorische Prozesse zusammenwirken), Imaginieren (Kino im Kopf), Denken (wortgebundenes, rationales Erleben), Kommunizieren (Mitteilen, soziales Erleben). Die zellulären Koordinationen des Wahrnehmens und Kommunizieren beziehen die Umwelt mit ein; jene des Imaginierens, Fühlens und Denkens beschränken sich auf den Innenraum des / der Erlebenden.

Erlebniswissenschaftliches Modell. Erleben tritt als Prozess-System zutage. Es setzt sich aus fünf autonomen Prozesselementen zusammen, die sich gegenseitig beeinflussen (kreisläufige Pfeile in der Peripherie). Fühlen (emotionales Erleben) steht im Zentrum und befeuert die neuronalen Koordinationen. Tun und Mitteilen (sensomotorische und soziale Koordinationen) beziehen die Umwelt mit ein. Imaginatorische, emotionale und rationale Koordinationen laufen ohne Beteiligung der Umwelt, im Inneren des Erlebenden ab.

- Wiederholen sich idente Koordinationsmuster mehrmals, brennen sie sich aufgrund der speziellen Physiologie der Nervenzellen in die neuronale Architektur ein; dieser auf mikroskopischen Wachstumsvorgängen beruhende Mechanismus stellt die Grundlage des Lernens dar (Kandel, 2006).

- Humorale und neuronale Prozesse gehen Hand in Hand. Koinzidieren wiederholt bestimmte humorale Muster mit bestimmten neuronalen Mustern, verbinden sich diese und es entstehen affektlogische Komplexe (Ciompi, 1997).

- Anhand dieser affektlogischen Komplexe lernt der individuelle Mensch seine persönliche Erfahrungswirklichkeit in Gut und Schlecht einzuteilen und tendiert fortan zur Wiederholung jener Muster, die mit guten Gefühlen assoziiert sind. Muster mit negativen emotionalen oder somatischen Markern (Damasio, 2001) werden, soweit das möglich ist, gemieden. D.h. die Emotionen bestimmen das menschliche Tun (Maturana & Verden-Zöller, 1984).

- Lernen sorgt für eine kontextuelle Organisation menschlicher Kompetenzen (Frank, 2011). Wiederholtes Aufeinandertreffen von Koordinationsmustern wird ebenso abgespeichert wie die Muster selbst.

- Auf diese Weise bilden die einzelnen Prozesselemente Gewohnheiten, die sich systemisch organisieren: sensomotorisches Können, soziale Kompetenzen, Vorstellungen, Wissen.

- Im Wechselspiel des Innenerlebens erweisen sich die imaginativen Prozesse in der Regel stärker als das rationale Erleben des Denkens. Die Menschen folgen eher ihren Tagträumen als ihrem sachlichen Wissen. Wovon der Mensch mit offenen Augen träumt, verbindet sich mit starken Emotionen, die denselben danach drängen, die Träume im realen Erleben zu verwirklichen.

Modifiziertes erlebniswissenschaftliches Modell, das die relative Wirkmächtigkeit des imaginativen Erlebens berücksichtigt.

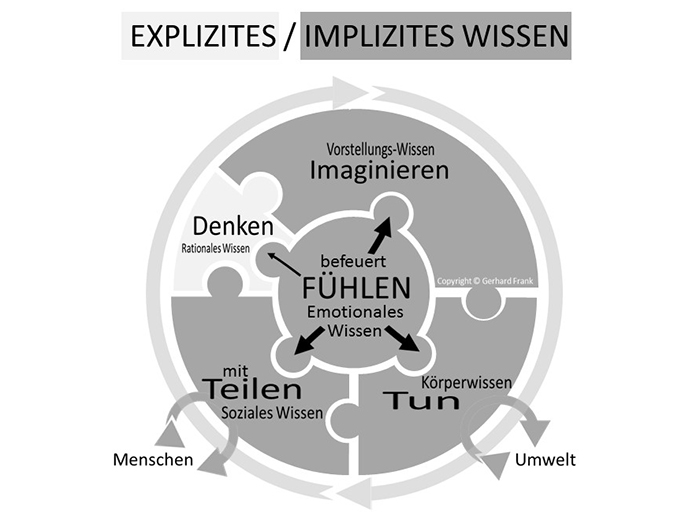

- Implizites Wissen / Explizites Wissen. Diese Unterscheidung geht auf den Chemiker und Philosophen Michael Polanyi zurück.

Explizites Wissen: Erklärbare Wissen (z.B. Rechnen).

Implizites Wissen: Wissen, das ohne Erklärung auskommt (z.B. Radfahren, Schwimmen, Klettern etc.). Die Zugehörigkeit der beiden Wissensformen lässt sich aus dem erlebniswissenschaftlichen Modell ablesen.

Diesem Modell kommt eine spezielle Bedeutung im Kontext kulturellen Wandels zu. Es verdeutlicht die unverzichtbare Rolle, die das implizite Wissen dabei spielt. Zugleich veranschaulicht es den Grund, warum kultureller Wandel kaum vom Fleck kommt: weil sich transformatives Lernen in der Regel auf rationales Wissen beschränkt. Das implizite Wissen bleibt davon unberührt und leistet gegen jede Veränderung Widerstand.

- Wiederholungserlebnis – Lernerlebnis – Transformationserlebnis: In Bezug auf die kontextuelle Organisation von Erlebnisgewohnheiten lassen sich im Erleben drei Möglichkeiten unterscheiden.

Wiederholungserlebnis: Der Erlebende wiederholt bestehende Zusammenhänge. Beispiel: Nach der Lektüre von Harry Potter und der Stein der Weisen dessen Abenteuer im Kino.

Lernerlebnis: Ein bestehender Zusammenhang wird durch neue Koordinationsmuster erweitert. Beispiel: Zu den Walzergrundschritten kommen im Tanzkurs neue Grundschritte hinzu.

Transformationserlebnis: Ein bestehender Zusammenhang wird verändert. Dabei kommen neue Koordinationen hinzu oder auch nicht. Beispiel: Wechsel des Tanzstils von Walzer zu Samba. Weiteres Beispiel: Der Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild im Erleben des europäischen Menschen. Ein und dieselben astronomischen Beobachtungselemente – die Planeten am Nachthimmel – werden einmal mit der Erde als Zentralgestirn in Beziehung gesetzt, das andermal mit der Sonne. Diese transformative Veränderung einer kulturell grundlegenden Erlebnisgewohnheit im Wahrnehmen und Vorstellen der Menschen war ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Übergangs vom Mittelalter in die Neuzeit.

Mit dieser Unterscheidung von Wiederholungs-Lern- und Transformationserlebnis bereitet die Erlebniswissenschaft dem anstehenden kulturellen Wandel zu einer enkeltauglichen Zukunft die entscheidende Grundlage für dessen Gelingen.

Zum metadisziplinären Charakter der Erlebniswissenschaft

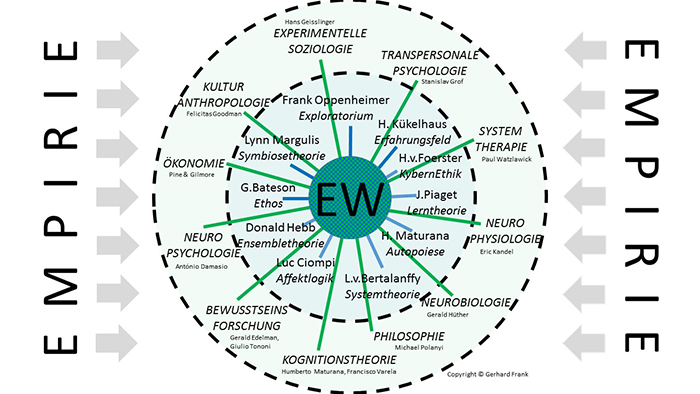

Erlebniswissenschaft nutzt zwei Arten von Daten und Konzepten:

- Empirische Daten aus realisierten Erlebnisräumen und Erlebnisinszenierungen.

- Daten und Konzepte aus etablierten erlebnisrelevanten Disziplinen.

Die Daten aus beiden Quellen werden schließlich zu einem in sich konsistenten Gesamtbild verwoben.

Netzwerkbild mit der Erlebniswissenschaft (EW) im Zentrum. Daten und Konzepte aus etablierten erlebnisrelevanten Disziplinen werden hier zwei Kreisbögen zugeordnet. Einem inneren Kreisbogen mit Disziplinen, die grundlegende Beiträge liefern. Und einem äußeren Kreisbogen mit Disziplinen, deren Konzepte und Daten das erlebniswissenschaftliche Modell bereichern und bestätigen. Die grünen und blauen Striche symbolisieren die Fäden aus beiden Sektoren, die schließlich zum erlebniswissenschaftlichen Gesamtbild verwoben werden. Genannte Disziplinen siehe Literaturangaben im Anschluss.

Literaturangaben

Bateson, Gregory (1985). Ökologie des Geistes. Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Bertalanffy, Ludwig von (1968). General Systems Theory. New York.

Ciompi, Luc (1997). Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Entwurf einer fraktalen Affektlogik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Cole, K.C (2009). Something Incredible Wonderful Happens. Frank Oppenheimer and the World He Made Up. Orlando, Florida: Hardcourt Publishing Company.

Damasio, Antonio R. (2001). Descartes Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. München: DTV.

Edelman Gerald, Giulio Tononi (2000). A Universe of Consciousness. How Matter Became Imagination. New York: Basic Books.

Geisslinger, Hans (1992). Imagination der Wirklichkeit. Experimente zum radikalen Konstruktivismus. Frankfurt am Main: Campus. Verlag.

Goodman, Felicitas D. (2003). Trance, der uralte Weg zum religiösen Erleben. Rituelle Körperhaltung und ekstatische Erlebnisse. Bonn: GTB Verlag.

Förster, Heinz von (1985). Sicht und Einsicht. Braunschweig: Vieweg Verlag.

Frank, Gerhard. (2011). Erlebniswissenschaft. Über die Kunst Menschen zu begeistern. Berlin: LIT.

Grof, Stanislav (1985). Topographie des Unbewussten. LSD im Dienst der tiefenpsychologischen Forschung. Stuttgart: Klett-Cotta.

Hebb, Donald O. (2002). The Organization of behavior. A Neuropsychological Theory. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Erscheinungsjahr Original 1949.

Hüther Gerald, Christoph Quarch (2016). Rettet das Spiel!: Weil Leben mehr als Funktionieren ist. München: Carl Hanser Verlag.

Kandel, Eric. (2006). In Search of Memory. The Emergence of a New Science of Mind. London, New York: W.W.Norton & Company.

Kükelhaus Hugo, Rudolf zur Lippe (1982). Erfahrungsfeld der Sinne. Ein „Erfahrungsfeld“ zur Bewegung und Besinnung. Frankfurt am Main: Fischer alternativ.

Margulis Lynn (1998). Symbiotic Planet (A New Look at Evolution). New York: Basic Books.

Maturana Humberto, Francisco Varela (1987). Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern: Scherz Verlag.

Maturana, Humberto & Verden-Zöller, Gerda (1994). Liebe und Spiel. Die vergessenen Grundlagen des Menschseins. Heidelberg: Carl-Auer Systeme Verlag.

Piaget Jean, Inhelder Bärbel (1986). Die Psychologie des Kindes. München: dtb.

Pine B. Joseph, James H. Gilmore (1999). The Experience Economy: Work is Theatre and Every Business a Stage. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

Polanyi, Michael (1985). Implizites Wissen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Roth, Gerhard (2001). Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Suhrkamp: Frankfurt am Main.

Watzlawick Paul, Beavin Janet H., Jackson Don D. (1982). Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Hans Huber.